「5月病って何だろう?この時期、なんだか気分が沈んでしまう…」そんな疑問を抱えているあなたへ。このブログでは、5月病の原因や症状、さらにはその対策について詳しく解説します。新生活が始まって数ヶ月が経ち、環境の変化やストレスが心身に影響を及ぼす時期。疲れや不安が募り、眠れない夜や食欲不振に悩む方も多いのではないでしょうか。

5月病は決して特別な病気ではありませんが、その影響は心の健康や生活全般に大きな打撃を与えることがあります。しかし、適切な対策を講じることで、心のバランスを取り戻すことが可能です。実は、ストレスを軽減し、リラックスする方法や、日常生活を見直すだけでも、症状を改善することができるのです。

この記事を通じて、5月病の理解を深め、心身の健康を取り戻すためのヒントをお届けします。あなたの生活が少しでも楽になり、明るい気持ちで毎日を過ごせるようになることを願っています。それでは、さっそく5月病の正体を探っていきましょう!

1. 5月病とは?その定義と背景

5月病は、主に新年度が始まった後の5月に多く見られる心身の不調を指します。特に、学生や新社会人が新しい環境に適応しきれずにストレスを感じ、疲れや倦怠感、さらにはやる気の低下を引き起こすことが多いです。この時期は、環境の変化や生活リズムの乱れが重なるため、心の健康に影響を及ぼすことがあります。

5月病は単なる一時的な疲労感ではなく、適応障害やうつ病といった深刻な状態に進展することもあるため、注意が必要です。特に、ストレスが長期間続くと、心身にさまざまな症状が現れることがあります。つまり、5月病は心の健康を守るための重要なポイントとなるのです。

新生活が始まったばかりのこの時期、何かとプレッシャーを感じることが多く、例えば、期待や責任感からの過度のストレスが影響していることもあります。こうしたストレスが積み重なることで、睡眠の質が低下し、眠れない日々が続くこともあります。このように、5月病の背景には、環境の変化や新しい生活に対する不安が密接に関わっているのです。

2. 5月病の主な症状とは?

5月病の症状は、身体的なものから精神的、さらには行動上の変化まで多岐にわたります。以下では、具体的な症状について詳しく見ていきましょう。

2. 5月病の主な症状とは?

5月病は、新年度が始まってから一か月が経過した頃に多くの人々が経験する心身の不調を指します。この時期、環境や生活リズムの変化に伴うストレスが蓄積し、様々な症状が現れることがあります。ここでは、5月病に見られる主な症状を身体的、精神的、行動上の変化に分けて詳しく見ていきましょう。

2-1. 身体的症状

5月病による身体的症状は、特に疲労感や倦怠感として現れることが多いです。新しい環境に適応するため、心身ともに疲れが溜まってしまうのです。また、ストレスが原因で自律神経のバランスが乱れると、眠れない夜が続いたり、食欲不振に陥ることもあります。これにより、体重が減少することもありますし、逆に過食に走ることもあります。

さらに、頭痛や肩こり、消化不良といった身体的な不調も見逃せません。こうした症状は、ストレスが体にどれほど影響を与えているかを示す重要なサインです。身体的症状が続くと、日常生活が送りにくくなり、さらに精神的な負担が増す悪循環に入ってしまうこともあります。

2-2. 精神的症状

5月病による精神的症状は、特に不安感やイライラ感が際立ちます。新しい環境や人間関係に対する不安が募り、やる気の低下を引き起こすこともあります。この状態が続くと、うつ病や適応障害といった深刻な精神的疾患に発展する可能性もあるため、注意が必要です。

また、集中力の低下や、物事に対する興味喪失も一般的な症状です。普段は楽しいと感じることも、5月病の影響で「やる気が出ない」と感じることが増えるでしょう。このような精神的な症状は、自分の心に耳を傾けることで気づくことができるため、日々のメンタルチェックが重要です。

2-3. 行動上の変化

5月病は、行動にも大きな影響を及ぼします。特に、コミュニケーションの減少が見られることが多いです。普段は友人や家族と過ごす時間が楽しいのに、5月病の影響で「人と会いたくない」と感じることがあります。これにより、孤独感が増し、さらなるストレスを抱えることになります。

また、日常生活のルーティンが乱れることもあります。例えば、睡眠の質が低下すると、朝起きるのがつらくなり、遅刻や欠勤が増えることがあります。これがさらにストレスの原因となり、自分を追い込んでしまうこともあるのです。

このように、5月病の症状は身体的、精神的、行動上の変化として現れます。これらの症状に気づいた時は、早めに対策を講じることが重要です。自分自身の心と体の状態を理解し、適切なサポートを受けることで、5月病を乗り越えることができるでしょう。

3. 5月病の原因を探る

5月病は、特に新年度が始まる4月から5月にかけて多くの人々が経験する心身の不調を指します。特に、新生活に適応しようとする中で、ストレスが蓄積されることが大きな要因です。ここでは、5月病の原因を深掘りしていきます。

3-1. 環境の変化によるストレス

新年度に伴う環境の変化は、5月病の大きな原因の一つです。新しい職場や学校、引っ越しなど、生活環境が変わることで、私たちはさまざまなストレスを感じることになります。特に、新しい人間関係が形成される過程で不安感や緊張が生じ、これがストレスの元になります。ストレスを感じると、睡眠の質が低下し、眠れない夜が続くことも。結果として、身体的な疲労感や精神的な倦怠感が増し、5月病の症状が現れやすくなります。

また、環境の変化に適応するためには、時間が必要です。しかし、周囲の期待やプレッシャーが強いと、適応障害として心身の不調が悪化することもあります。このような状況では、リラックスする時間を持つことが重要です。自分のペースを大切にし、少しずつ新しい環境に慣れていきましょう。

3-2. 新生活への適応の難しさ

新生活への適応は、多くの人が抱える悩みの一つです。新しい職場や学校では、これまでとは異なるルールや文化が存在します。これに適応しようとすると、過度のストレスがかかることがあります。また、仕事や学業に対する期待が高まる中で、自分がそれに応えられないと感じることも、心の負担となります。

特に、初めての仕事や学校では、周囲とのコミュニケーションが特に重要です。しかし、緊張や不安から思うように話せなかったり、行動できなかったりすることもあります。これが自信喪失につながり、精神的な疲労感を増加させる要因となります。新しい環境に馴染むためには、焦らずに少しずつ関係を築いていくことが大切です。また、趣味の時間を持つことや、信頼できる友人や家族と話すことで、サポートを得ることも有効です。

3-3. 自律神経のバランスの乱れ

自律神経は、心身の健康を維持するために重要な役割を果たしています。ストレスがかかると、この自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位に働くことが多くなります。その結果、心拍数が上がったり、呼吸が早くなったりと、身体的な症状が現れやすくなります。5月病の多くの人々は、疲労感や不安感を抱え、食欲が減少したり、眠れない夜が続いたりします。

自律神経を整えるためには、リラックス法を取り入れることが有効です。例えば、瞑想やヨガ、ストレッチなどの軽い運動が効果的です。また、十分な睡眠を確保することも重要です。睡眠不足は自律神経の乱れを悪化させるため、毎日のルーティンにリラックスできる時間を取り入れるようにしましょう。

このように、5月病の原因は多岐にわたりますが、ストレスの管理や自律神経のバランスを整えることが重要です。自分

4. 5月病を予防するためのポイント

4-1. 睡眠の質を向上させる

5月病の予防には、まず睡眠の質を高めることが重要です。十分な睡眠を確保することで、心身の健康を保ち、ストレスへの耐性が向上します。特に、眠れない日々が続くと、疲労感や倦怠感が増し、5月病の症状が悪化する可能性があります。そこで、良質な睡眠を得るために、毎日のルーティンを見直してみましょう。就寝時間や起床時間を一定に保つことで、体内時計が整い、自然な眠りに導かれます。また、寝る前のリラックス時間を設けることも効果的です。読書や瞑想、ストレッチなど、自分に合ったリラックス法を取り入れて、心を落ち着ける時間を作りましょう。

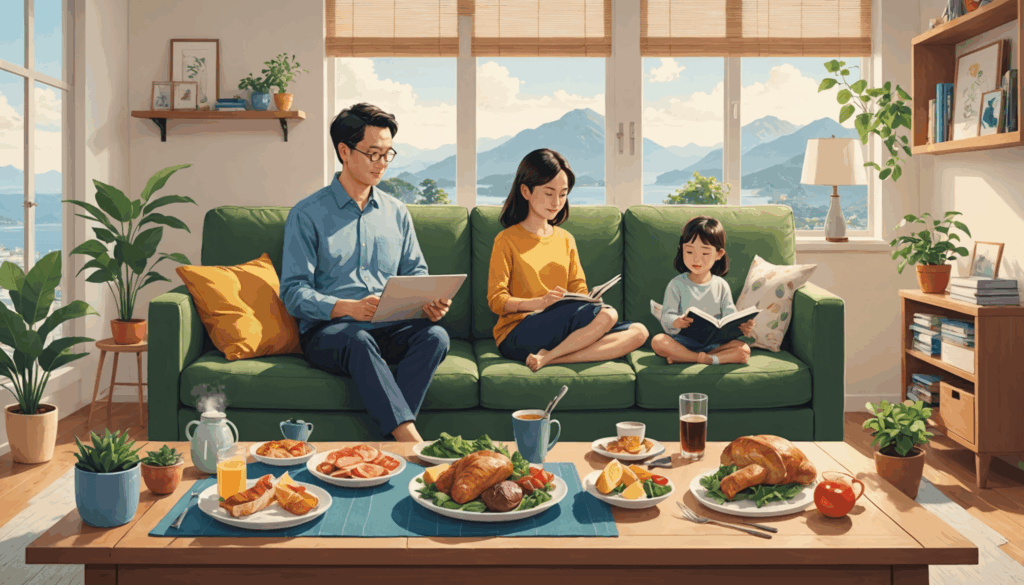

4-2. バランスのとれた食生活を心がける

5月病を予防するためには、食生活の改善も欠かせません。食欲不振や偏った食事は、身体的な症状を引き起こし、精神的な不安感を増加させることがあります。バランスのとれた食生活を心がけることで、体が必要とする栄養をしっかりと摂取し、自律神経のバランスを保つことができます。特に、ビタミンB群やオメガ3脂肪酸を含む食品を意識的に摂取することが大切です。魚やナッツ、緑黄色野菜を積極的に取り入れ、体調を整えましょう。また、規則正しい食事を心がけることで、生活リズムが整い、やる気の低下を防ぐことにもつながります。

4-3. 適度な運動を取り入れる

運動は、5月病の予防に非常に効果的な手段です。適度な運動を行うことで、ストレスが軽減され、心の健康が促進されます。特に、ヨガやウォーキングなどの軽い運動は、リラックス効果があり、自律神経のバランスを整える助けにもなります。運動をすることで、身体の疲れを解消し、エネルギーを回復させることができるため、日常生活の質も向上します。毎日少しずつでも運動を取り入れ、心身のコンディションを整えることが大切です。

4-4. リラックス法を実践する

5月病を予防するには、リラックス法を実践することも重要です。ストレスが多い環境で生活していると、心身に負担がかかりやすくなります。そのため、日常生活の中で心をリラックスさせる時間を意識的に作りましょう。瞑想や深呼吸、アロマテラピーなど、自分に合ったリラックス法を見つけて実践することで、ストレスを軽減し、心の健康を保つことができます。また、友人や家族とコミュニケーションを取ることで、心の負担を軽くすることもできます。信頼できる人に話をするだけでも、気持ちが楽になることがありますので、ぜひ取り入れてみてください。

5月病の予防には、睡眠、食事、運動、リラックス法の4つのポイントが大切です。これらを意識して生活することで、心身のバランスを保ち、ストレスに強い体を作ることができます。日常生活を見直し、心の健康を大切にすることが、5月病の予防につながります。

5. 5月病になってしまったときの対処法

5-1. 信頼できる人に相談する

5月病に悩んでいると、心の中に不安やストレスが溜まりがちです。しかし、こうした問題を一人で抱え込むのは良くありません。まずは、信頼できる友人や家族に相談してみましょう。彼らに話すことで、心の負担が軽くなり、ストレスの解消につながることがあります。また、相手が自分の気持ちを理解してくれると感じることで、安心感が得られます。コミュニケーションを通じて、心の健康を保つことができるのです。何気ない会話でも、心のケアには大きな効果があります。気軽に話せる相手を見つけて、少しずつ自分の気持ちをシェアしてみてくださいね。

5-2. 専門機関を受診する

5月病の症状が深刻で、日常生活に支障をきたすようであれば、専門機関を受診することをお勧めします。特に、心の健康に関する問題は、早めの対処が重要です。精神科や心療内科では、専門的なアプローチであなたの状態を診断し、適切な治療を提案してくれます。うつ病や適応障害の可能性がある場合も、専門家の助けを借りることで、より早く回復することが期待できます。医療機関でのサポートは、心の健康を取り戻すための第一歩ですので、躊躇せずに相談してみてください。

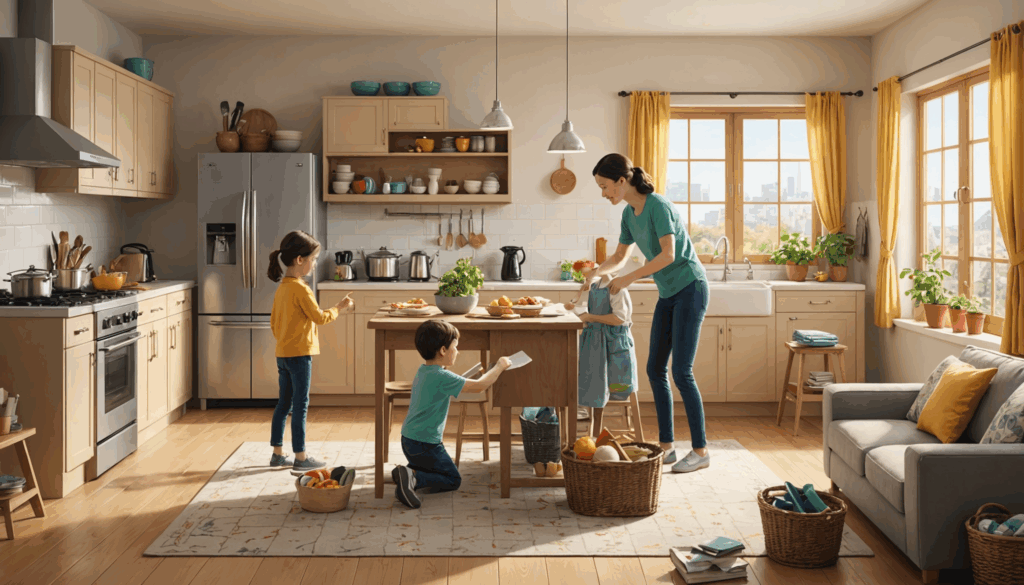

5-3. 日常生活の見直しを行う

5月病の症状が出ている時は、日常生活の見直しも大切です。まずは、生活リズムを整えることから始めましょう。睡眠の質を改善するために、規則正しい生活を心がけ、毎晩同じ時間に就寝することが大切です。数時間の良質な睡眠を確保するだけで、心身の疲れを軽減できます。また、食欲の低下を感じる場合は、栄養バランスの取れた食事を意識しましょう。身体の健康が心の健康にも影響を与えるため、しっかりと栄養を摂ることが重要です。

さらに、適度な運動を取り入れることも効果的です。軽いストレッチや散歩を日課にすることで、ストレスを軽減し、気分をリフレッシュできます。リラックス法としては、瞑想やヨガを試してみるのも良いでしょう。心を落ち着かせる時間を持つことで、自律神経のバランスを整える手助けになります。

このように、5月病になってしまったときは、周囲のサポートを受けつつ、自分自身の生活を見直すことが大切です。心の健康を守るために、少しずつ自分に合った方法を取り入れてみてください。あなたの心が軽くなる日が、きっと訪れるはずです。

いかがでしたか?この記事では、5月病について、その定義や背景、主な症状を詳しく解説しました。5月病は新生活が始まるこの時期に多く現れ、特に学生や新社会人がストレスを感じやすい状況です。心身の不調が現れるこの時期、疲労感や倦怠感、さらには心の健康に影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。また、身体的な症状だけでなく、精神的な不安や行動の変化にも目を向けることが大切です。新しい環境に適応するために感じるプレッシャーやストレスが、心身にさまざまな影響を及ぼすことを理解することで、早めの対策が可能になります。心の健康を保ちつつ、日常生活を充実させるためのヒントをつかむために、ぜひこの記事を参考にしてください。

・5月病は新年度後の心身の不調。

・ストレスが原因で疲労感や倦怠感が現れる。

・精神的には不安感ややる気の低下がある。

・行動上の変化として、趣味を楽しめなくなることも。

・早めの対策が心の健康を守るカギ。

![AiD note [エイドノート] AiD note [エイドノート]](https://aid-note.jp/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Logo_A-1-r4in3xgvwevbewlv7rykd3n6w3fz50b5r8zsen2nkk.png)