「老後の資金、足りるのかな?」そんな不安を抱えている60代のあなたへ、心強い情報をお届けします。老後資金は、私たちの将来を支える大切な要素です。しかし、平均貯蓄額や年金だけでは、必要な生活費をまかなえないかもしれません。そこで、資金を増やすための具体的な方法や、生活設計のポイントを知ることが、安心した老後を過ごすための鍵となります。

この記事では、60代からでも始められる資産運用のアイデアや、NISAやiDeCoなどの制度を活用したお得な投資法、さらには生活費や固定費を見直すためのヒントを紹介します。老後資金を上手に増やし、充実した生活を実現するための第一歩を、一緒に踏み出していきましょう。あなたの未来が明るく、楽しいものでありますように!

1. 60代の平均貯蓄額と年金の実態

1-1. 60代の平均貯蓄額はどれくらい?

60代は人生の中で特に大事な時期であり、老後資金の準備が求められます。では、60代の平均貯蓄額はどれくらいなのでしょうか?統計データによると、60代の平均貯蓄額は約1,500万円から2,000万円程度と言われています。この金額は、夫婦での生活を想定した場合の目安であり、個々の状況によって大きく異なる場合があります。特に、退職金や年金の受給状況、生活費の支出パターンによっても影響を受けるため、自己の状況をしっかり把握することが大切です。

また、60代においては、生活費が年々増加する傾向にあります。インフレや医療費の高騰、さらには教養娯楽や旅行費などの支出も考慮すると、必要な資金は更に増えていく可能性があります。そこで、しっかりとした資金管理や財政管理が求められるのです。必要な資金を把握し、その上でどう貯蓄を増やしていくかが、老後資金を充実させる鍵となります。

1-2. 年金の平均支給額とその変動

さて、次は年金についてお話ししましょう。60代の方々にとって、年金は老後資金の重要な柱となります。公的年金の平均支給額は、月額で約15万円から20万円程度と言われています。しかし、年金は生活保障の一環であり、収入の全てを賄うものではありません。このため、老後資金としての貯蓄がいかに重要であるかがわかります。

さらに、年金の支給額は変動することがあります。例えば、物価の変動や社会保障制度の改正など、さまざまな要因が影響を与えるため、毎年の支給額は一定ではありません。このため、年金だけに頼ることなく、資産運用や貯蓄を通じて老後資金を増やすことが必要です。

年金の繰り下げ受給を選択することで、将来的に支給額を増やすことも可能です。これにより、長生きリスクに備えつつ、より安定した老後生活を送ることができます。60代から老後資金の準備を始める際には、年金の実態をしっかり理解し、自分に合った資金計画を立てることが重要です。年金と貯蓄のバランスを見直し、安心した老後生活を実現するための一歩を踏み出しましょう。

2. 老後資金の必要額を計算する方法

老後資金を準備するためには、まず必要な資金の額を把握することが重要です。60代からの老後資金の準備においては、生活費や収入のバランスを考えながら、具体的な数字をもとに計画を立てていくことが求められます。ここでは、老後生活に必要な資金の概算や、収入と支出の見直しについて詳しく見ていきましょう。

2-1. 老後生活に必要な資金の概算

60代からの老後生活資金は、個々のライフスタイルや将来の計画によって異なりますが、一般的には毎月の生活費や医療費、旅行費用などを考慮する必要があります。2023年の家計調査によると、60代の平均貯蓄額は約1,500万円と言われていますが、これはあくまで平均であり、各家庭の状況によって大きく異なります。

老後の生活費は、夫婦で生活する場合、月々約30万円程度が目安とされています。これを考慮すると、年間で約360万円、10年で3,600万円、20年で7,200万円が必要となります。さらに、インフレや医療・介護費用の増加も見越す必要があるため、資金計画を立てる際には、常に変動する可能性を考慮することが大切です。

老後資金の必要額を算出するためには、まず自分たちがどのくらいの生活費がかかるのかを把握し、将来の収入や支出を見積もることが基本です。年金の支給額や退職金も考慮しながら、必要な資金を見極めていきましょう。

2-2. 収入と支出のバランスを見直す

老後資金の計画を立てる際、収入と支出のバランスを見直すことは非常に重要です。特に、60代では定年を迎え、収入が変わることが多いため、これまでの家計とは異なる視点で見直しが必要です。現在の生活費や支出を見直し、どの部分を削減できるかを考えることで、老後資金の準備がよりスムーズに進みます。

固定費の見直しも効果的です。例えば、保険料や通信費、光熱費など、固定的にかかる支出を再評価し、必要ないものは解約する、または見直すことで、無駄な支出を減らせます。さらに、趣味や娯楽にかかる費用も見直し、必要な範囲で楽しむことで、全体の生活費を抑えることができます。

また、年金の受給開始年齢を繰り下げることも、将来的な収入の増加に寄与します。年金を繰り下げることで、受給額が増加し、老後資金の不足を補う手段となります。60代から始める老後資金の準備には、こうした収入と支出のバランスを見直すことが不可欠です。

このように、老後生活に必要な資金を具体的に見積もり、収入と支出のバランスを見直すことで、老後資金の準備が一歩進むでしょう。計画的に資金を増やし、安心した老後を迎えるための基盤を築いていきましょう。

3. 今からできる老後資金の貯め方

老後資金の準備は、60代に突入したあなたにとって非常に重要なテーマです。平均貯蓄額や年金の実態を踏まえ、今からできる資金の貯め方について詳しく見ていきましょう。老後の生活に必要な資金を確保するためには、定期的な貯蓄と運用が鍵になります。さあ、具体的にどのように進めていくのか、一緒に考えていきましょう。

3-1. 定期的な貯蓄と運用の重要性

まず、老後資金を貯めるためには定期的な貯蓄が不可欠です。60代の方々は、退職を迎えることが多くなりますが、そのタイミングでの収入が減少することが予想されます。したがって、今のうちから計画的に貯蓄を行い、老後資金を増やしていくことが重要です。

例えば、毎月一定額を貯蓄することを習慣化しましょう。生活費の中から少しずつでも貯金に回すことで、資産を増やすことができます。また、貯蓄だけでなく、運用も考える必要があります。金融商品を利用して資産を増やす方法として、例えば投資信託や株式投資などがあります。リスクを理解した上で、少額からでも始めてみると良いでしょう。

さらに、NISAやiDeCoといった制度を利用することで、税金の優遇を受けながら資産形成が可能です。これらの制度は、特に60代の方にとって非常に有効な手段です。運用の際には、長期的な視点を持ち、焦らずに資産を育てていくことが大切です。

3-2. NISAやiDeCoを活用した資産形成

次に、老後資金の貯め方としてNISAやiDeCoの活用方法についてお話ししましょう。NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を効率的に増やすための強力なツールです。

NISAは、年間120万円までの投資額が非課税になるため、資産を増やすには非常に魅力的な制度です。60代のあなたが、将来の生活費用を考えながら資金を運用する際には、NISAを利用してリスクを分散しながら資産を増やすことができます。特に、インフレの影響を受けにくい資産運用を心がけることで、老後資金を守ることができるでしょう。

一方、iDeCoは老後のための積み立て型年金制度で、掛金が全額所得控除の対象となるため、税金面でもメリットがあります。60代であっても、退職金や年金と合わせて賢く運用することで、将来の生活費用を確保することが可能です。特に、老後資金が不足しがちな方には、iDeCoを利用した資産形成が非常に有効です。

このように、定期的な貯蓄と運用、さらにNISAやiDeCoの活用を通じて、老後資金をしっかりと準備していきましょう。生活費や将来の医療費、旅行費用など、様々な資金が必要になりますので、早めに対策を講じることが大切です。老後資金を増やすための具体的なステップを知り、実行に移すことで、安心した老後生活を実現することができるでしょう。

4. 老後の生活に備えるための支出管理

4-1. 固定費の見直しと節約方法

60代になると、老後資金の準備がますます重要になってきます。特に、生活費の中で大きな割合を占めるのが固定費です。住宅ローンや家賃、光熱費、保険料など、これらの支出は毎月必ず発生するため、無視できません。まずは、自分の家計を見直し、どの固定費を削減できるかを考えてみましょう。

例えば、住宅にかかる費用を見直すことは非常に効果的です。もし、まだ住宅ローンが残っている場合、金利の低い金融機関への借り換えを検討する価値があります。また、賃貸住まいの方は、もっと手頃な物件に引っ越すことも選択肢の一つです。さらに、光熱費では、エネルギー効率の良い家電を導入したり、無駄な電気を使わないよう心がけたりするだけで、月々の出費を大幅に減らせる可能性があります。

また、保険の見直しも忘れずに行いましょう。必要な保障を維持しつつ、不要な保険を解約することで、支出を抑えることができます。特に、医療保険や生命保険については、必要な保障内容を再評価することが重要です。こうした固定費の見直しを行うことで、老後資金の準備に向けた貯蓄を増やすことができます。

4-2. 医療・介護費用に対する備え

老後の生活では、医療や介護にかかる費用も重要なポイントです。60代からは健康に対する不安が増し、医療費がかさむことも考えられます。また、長生きリスクを考慮すると、介護が必要になる可能性も高まります。そこで、事前に備えをしておくことが大切です。

まず、医療費用についてですが、日本の公的年金だけではカバーしきれない場合が多くあります。そこで、個人の貯蓄や保険を活用することが鍵となります。医療保険や介護保険に加入することで、万が一の際の出費を軽減できます。特に、介護保険は早めに検討しておくことで、将来的な負担を減らせるかもしれません。

また、健康維持のための投資も重要です。定期的に運動をすることや、バランスの良い食事を心がけることで、健康を維持し、医療費を抑えることにつながります。健康的な生活を送ることで、医療費の支出を減らし、老後資金をより有効に活用できるでしょう。

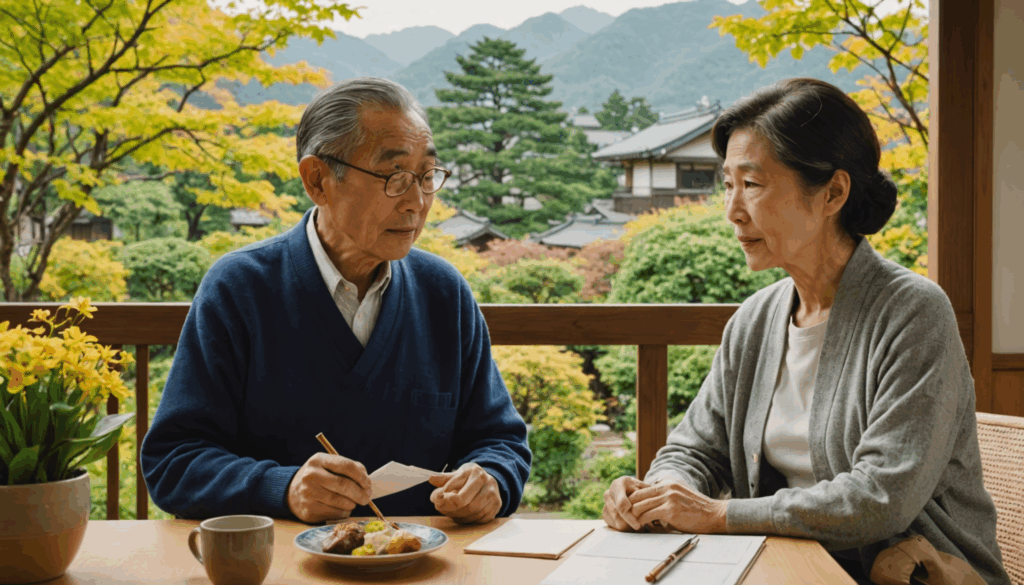

最後に、これらの支出管理を行う中で、家族と話し合い、協力し合うことも大切です。夫婦での生活設計をしっかりと行い、将来に向けた安心を得るための基盤を整えていきましょう。こうした支出管理を実践することで、老後資金の準備がよりスムーズになり、安心して生活できる未来を築くことができるのです。

5. 長生きリスクへの対応策

5-1. 年金の繰下げ受給のメリット

60代に差し掛かると、老後資金の準備はますます現実味を帯びてきます。特に長生きリスクは、老後生活において大きな課題となります。このリスクに対して、年金の繰下げ受給は非常に有効な手段の一つです。年金は通常、65歳から受給開始となりますが、受給開始を遅らせることで、将来的な年金額が増える仕組みがあります。

例えば、65歳から70歳まで受給を繰り下げると、年金額は約42%も増加します。この増加分は、老後の生活費や医療費、趣味や旅行に使う資金として非常に助けになります。また、年金を繰り下げることで、貯蓄を取り崩すスピードが遅くなり、老後資金の安定性が増すのです。長生きリスクに備えるためには、年金の繰下げ受給を考慮することが重要です。

ただし、繰下げ受給を選択する際には、健康状態や退職後の生活設計をしっかり考える必要があります。もし早くに亡くなってしまった場合、受給を遅らせたことで得られるメリットがなくなることもありますので、慎重に判断しましょう。

5-2. 働き続けることの重要性

もう一つの長生きリスクへの対応策は、60代でも働き続けることです。定年後も働くことで、収入を得られるだけでなく、社会とのつながりを持ち続けることができます。働くことは、精神的な健康にも良い影響を及ぼし、生活の質を向上させる要因となります。

さらに、働くことで得られる収入は、老後資金の不足を補う重要な要素です。特に医療や介護など、予想外の支出が発生することもあるため、一定の収入があることは安心感につながります。60代であっても、パートタイムやフリーランスの仕事、趣味を生かした副業など、多様な働き方があります。自分のライフスタイルに合った働き方を選ぶことで、老後資金を増やし、生活の安定を図ることができるでしょう。

また、働き続けることで社会保険の加入が続き、将来的な年金額にもプラスの影響を与えます。年金の支給額は、働いて得た収入によっても変わるため、長生きリスクに対抗するための一つの手段と言えるでしょう。

このように、長生きリスクへの対応策としての年金の繰下げ受給と働き続けることは、老後資金をしっかりと管理し、将来に備えるために非常に重要です。自分自身のライフプランを見直し、必要な対策を講じることで、安心した老後生活を送ることができるでしょう。

いかがでしたか?老後資金を賢く増やすためのポイントを多角的に解説してきました。60代に突入したあなたにとって、老後資金の準備は避けて通れないテーマです。まず、平均貯蓄額や年金について理解し、自分自身の状況を見極めることが大切です。生活費や医療費など、必要な資金を具体的に計算し、収入と支出のバランスを見直すことで、より安心した老後を迎える準備が整います。

さらに、定期的な貯蓄やNISA、iDeCoなどの制度を活用し、資産運用を考えていくことも重要。固定費の見直しや医療・介護費用への備えを怠らず、長生きリスクにも備えることで、将来への不安を軽減できます。これらのステップを踏むことで、老後資金の準備が進み、安心して充実した生活を送るための基盤を築くことができるでしょう。あなたの未来がより明るいものになるよう、一歩ずつ進んでいきましょうね!

- 60代の平均貯蓄額は約1,500〜2,000万円。

- 年金は月額15〜20万円程度で、全てを賄えないことが多い。

- 老後生活費は月約30万円が目安。

- 定期的な貯蓄が重要、運用も考える。

- NISAやiDeCoを活用して税制優遇を受ける。

- 固定費を見直し、無駄を減らす。

- 医療・介護費用に対する備えを忘れずに。

- 長生きリスクに備え、年金の繰下げ受給や働き続けることも選択肢。

![AiD note [エイドノート] AiD note [エイドノート]](https://aid-note.jp/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Logo_A-1-r4in3xgvwevbewlv7rykd3n6w3fz50b5r8zsen2nkk.png)